“A quanti vogliono sapere se io sono di centro destra o di centro sinistra, io rispondo che sono del centro storico”.

Devo aver condiviso con i miei coetanei, nati ad inizio degli anni 80′, campani e portatori del comunissimo cognome “De Crescenzo“, il tormento e l’imbarazzo di dover rispondere ad una domanda del nuovo insegnante, del nuovo conoscente o del simpaticone di turno: “Ah! Sei parente di Luciano De Crescenzo? Lo scrittore?“

Tale domanda, spesso fatta con la malignità civettuola tipica degli abitanti del Sud Italia, col fine, non troppo celato, di costringere a dover ammettere di non annoverare nessuno di illustre o famoso come parente prossimo o remoto, alla mia risposta negativa, era sempre commentata dal richiedente con un sospiro deluso e un “eh beh…” che mi riportava nella norma, togliendomi dall’improvvisa luce, in cui la presunta parentela del famoso personaggio, mi aveva improvvisamente gettato.

Quello che mi faceva impazzire di questa cosa, è che per me, Luciano era davvero una specie di zio! Non sono mai riuscito a incontrarlo o a parlargli, ma è sempre stato un simbolo: quel parente strano un po’ bizzarro e romantico che aveva lasciato un lavoro grigio ma sicuro per buttarsi nell’incertezza della vita artistica, nella scrittura, con l’aggravante (non da poco) di interessarsi di una roba, la filosofia, che in piena epoca edonistica Craxiana, era niente più che un reperto di epoche classiche, preistoria sterile, senile ammenicolo che non sapevi in quale cassonetto far sparire.

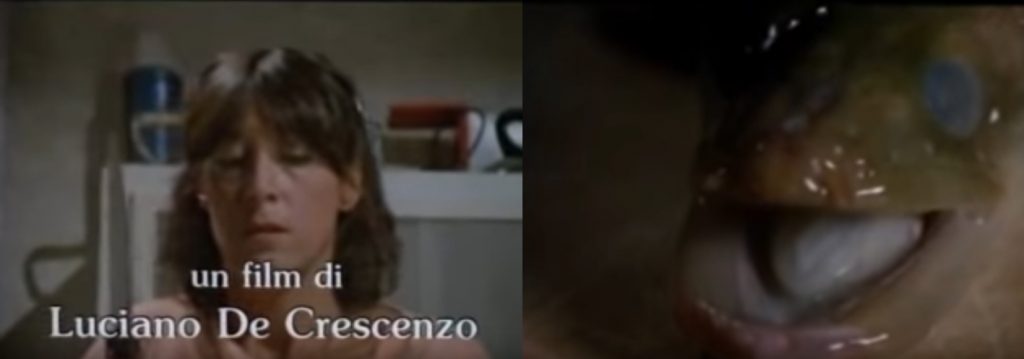

Io non conoscevo il suo

lavoro letterario da ragazzino, ma il primo ricordo cinematografico che ho é

legato ad un suo film: “Il Mistero

di Bellavista“. Nell’ arena estiva allestita presso il vecchio stadio

Vestuti di Salerno, costrinsi i miei poveri genitori ad andare via ad inizio

proiezione, dato che, l’inquietante apparizione dello sfuggente “capitone“, inseguito, coltello alla

mano, dalla straordinaria Marina Confalone,

aveva impressionato tantissimo il me bambino, trasformandomi in un torrente di

lacrime e grida di paura.

Tutti i ragazzini degli anni 80′ sono stati spaventati da un episodio di “Nightmare” o da uno di “Venerdì 13“, io posso dire di aver avuto gli incubi per un thriller-comico napoletano che includeva un evasivo capitone…

Successivamente, mi capitò tra le mani il suo “La Napoli di Bellavista” libro di fotografie struggenti e poetiche, ma anche irresistibilmente comiche ed eponime dello spirito Napoletano, che divorai, godendone anche alla millesima volta che mi capitava di sfogliarlo. Era anche un ottimo fotografo.

Quello che fu per me un

punto di svolta è l’incontro definitivo con Luciano, fu il suo programma

televisivo “Zeus – Le Gesta degli

Dei e degli Eroi“. Un prodotto impensabile oggi (ma anche all’epoca

concepibile solo per la “forza” del personaggio De Crescenzo), in

cui, con la leggerezza che gli era tipica, e con un impianto

scenografico e spettacolare geniale nel suo minimalismo, faceva rivivere le

paludate gesta degli eroi della mitologia greca, le loro fatiche e sconfitte,

le divinità sorde ed insensibili, i miracoli e i prodigi, i semi che quei

racconti persi nel tempo avevano gettato nelle favole successive o nella grande

letteratura dei secoli seguenti, senza rinunciare ad un sorriso, a quella

battuta fulminante che, togliendo i personaggi del mito, dall’Olimpo di marmo a

,cui sembravano confinati, li restituivano al pubblico nella loro funzione

originale di esempi, ombre a cui affidare le angosce e le difficoltà del

vivere, a prescindere dal secolo in cui si è nati.

Tutti coloro che si riempiono la bocca della difesa della cultura e della civiltà occidentale, credo si siano persi questo programma.

“Zeus” ha cambiato profondamente il mio modo di pensare, di intendere il mondo esterno, la religione, il mito e la letteratura, il modo in cui era possibile insegnare, il rapporto con la morte.

“Zeus” è ancora oggi una delle vette della nostra televisione pubblica, un monumento a ciò che si può fare con mezzi minimi, ma con una enorme conoscenza del tema, un disincantato e pratico realismo, una ironia che non conosce il termine “sacro” o “intoccabile“.

Forse è stato questo il merito maggiore di Luciano De Crescenzo, aver tirato fuori dalle paludi inamidate dei programmi scolastici di metà anni 70′, temi come la mitologia e la filosofia, mostrando ad un pubblico, che aveva boccheggiato sulle versioni di latino e greco e che si era rotto la testa su saggi scritti con appropriato linguaggio aulico e chilometriche e spesso incomprensibili note a margine, come questi fossero invece “vivi”, con realmente qualcosa da comunicare ad un pubblico angosciato dalla violenza degli anni di piombo, e dalle nuove necessità consumistiche dell’affacciarsi degli anni 80′.

La scoperta della sua successiva e vastissima produzione letteraria, mi fece conoscere figure e idee che né la scuola, né la “cultura ufficiale“, ritenevano più importanti o pertinenti ai tempi presenti.

La filosofia come

necessità, il problema dell’inesistenza del tempo, della difficoltà dell’uomo a

vivere l’intera “larghezza”

della vita e a considerarne solo la sua lunghezza, l’insignificante etichetta

dell’età (tutti temi confluiti poi nel suo film ad episodi “32 Dicembre“) sono tutti temi che

De Crescenzo ha introdotto in una letteratura italiana altrimenti priva di vera

riflessione sulle possibili soluzioni delle nostre problematiche di vita, che

non fossero trovate new age o asettiche e fallimentari ventate poi finite nella

grande pattumiera indifferenziata delle mode.

Il tornare al pensiero filosofico originale, alla fonte dell’analisi della nostra sostanziale incapacità ad essere felici, non è stato per lui mai un rinchiudersi in un passato mitico e nostalgico, in un’era arcadica frequentata da uomini superiori e da problematiche slegate alla tecnologia, al capitalismo o alla contrapposizione di ideologie, ma ha invece calato quelle riflessioni nel mondo moderno, nel turbinio dei tempi della Guerra Fredda, degli anni di piombo, dei rapimenti, delle stragi, dell’inurbamento forzato; cioè di quei drastici cambiamenti della società, nella comunicazione e dei consumi che erano finiti nelle analisi di Pier Paolo Pasolini e diUmberto Eco solo pochi anni prima.

Gli appelli di Pasolini e di Eco sulla dissoluzione dei precedenti rapporti sociali e sui nuovi, spesso inediti, pericoli, si sono però scontrati, nella letteratura di De Crescenzo, con lo spirito Napoletano, fatto di innata capacità di adeguarsi alle situazioni, di noncuranza patologica verso il potere, di ironico fatalismo assurto a scudo antistorico, ultimo baluardo contro un mondo in inevitabile evoluzione.

Tra la sua sterminata produzione letteraria, televisiva e cinematografica (mi piace ricordare la sua apparizionenel super-sequestrato “Il Pap’occhio” di Renzo Arbore, come un “Deus ex machina”, che se ne va a bodo di una fiammante Fiat Panda), un romanzo che scavò nel mio cuore è stato, il purtroppo non abbastanza celebrato, “Zio Cardellino“: Poetica favola (largamente autobiografica) su un ingegnere impiegato in una enorme e grigia azienda, che, progressivamente, decide di staccarsi dalla carriera e dall’obbligo del successo, per trasformarsi in un cardellino, una trasfigurazione che viene vista da tutti i personaggi come un vero e proprio affronto personale, perché mette in discussione la loro totale mancanza di scelte, un adagiarsi nel flusso della dittatura della vita, attuato per mancanza d’analisi, incapacità emotiva, impossibilità a ribellarsi alle orribili costrizioni che diamo per scontate, accettando come naturale ed ineluttabile, tutto ciò che ci allontana dall’inseguimento della felicità.

La metamorfosi del protagonista, il suo lasciar andare le cose a cui siamo abbonati dalla nascita, per rinunciare forse addirittura alla sua forma umana, è una fantastica (e a volte divertita) denuncia di quanto siamo prigionieri senza catene.

“A libertà! A libertà! Pure ‘o pappagallo l’addapruva’!”