“Signore e signori del pubblico, permettete che mi presenti: sono Caino”. Da questo incipit, Andrea Camilleri avrebbe tratto la sua performance teatrale su Caino in programma lunedì 15 luglio alle Terme di Caracalla, dopo quella portata in scena lo scorso anno su Tiresia al Teatro Greco di Siracusa.

E invece è stato un lungo addio. Intriso di speranze, s’intende, perché rassegnarsi alla fine di una figura del genere è opera dura a compiersi. Settimane trascorse a collezionare vani auspici, a coltivare l’idea magica di un improvviso risveglio. Come fosse un familiare. Non ce ne voglia la famiglia se lo abbiamo considerato alla stregua di un caro. Lo abbiamo accompagnato senza accorgercene, seguendo la scia di notizie frammentarie o generiche, spillate con il contagocce. Andrea Camilleri si stava lentamente spegnendo: prima di congedarsi si è ritirato nel suo intimo palcoscenico per cuntarisi due storie con la nonna Elvira, per riattraversare la Sicilia durante lo sbarco alleato, per sposare ancora la sua amata Rosetta. Per avvisare Montalbano della sua mortalità.

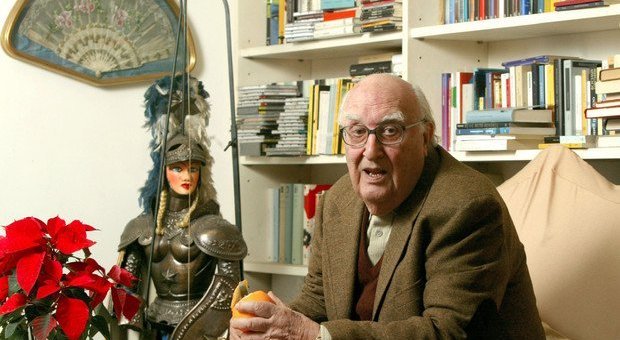

La sua voce roca, intaccata dal fumo, proveniente da un’antichità ammantata d’arte drammatica, apparterrà all’inconfondibile per lungo tempo. Abile e incomparabile narratore, ha trasmesso al teatro la sua eminente dote, nel segno di un’oralità che è allo stesso tempo messinscena e profonda caratterizzazione. Un cuntastorie figlio della lunga tradizione sicula. Un cuntastorie evoluto: sempre eccelso intrattenitore ma non più unicamente di leggende, come avveniva un tempo attraverso il canto e l’ausilio di un cartellone su cui erano raffigurate le principali scene della narrazione. La sua penna ha fabbricato capolavori, innaffiando la letteratura italiana di fine e inizio secolo. Un impiegato della scrittura, un autore prolifico capace di conciliare cultura alta e popolare proprio come avveniva nella Rai del dopoguerra e poi del boom economico, al cui servizio Camilleri ha dedicato lunghi anni della sua vita.

Tra Sciascia e Pirandello, ha reinventato la “sicilitudine”, scacciando l’idea di un’isola eternamente subordinata alla sopraffazione, alle regole dell’onorata società, alle cause storiche e politiche su cui si era tanto soffermato Sciascia. Camilleri è andato oltre. Oltre alla Sicilia da cartolina, oltre alla mafia, a una simbologia vetusta degenerata in stereotipo. Una Sicilia meno aspra e assolata, dove le coppole e le lupare compaiono nel modo che le relega a parodia del retaggio. Una Sicilia intenta a ridere delle cose del mondo e del paese, che si inebria con la brezza di mare, che consacra il gusto del cibo, il sussulto di antica saggezza riservata alle impotenze della vita, le piccole menzogne che riparano dall’inumana verità. Ispirata da una dialettica interclassista, da un umorismo irrefrenabile cosparso di sana leggerezza. La Sicilia scolpita a barocco (quella del Montalbano televisivo), pietre che trasudano mistero e dispongono la scena. Atmosfere sospese, irrimediabilmente intrecciate con una femminilità ardente che ripropone l’irrisolvibile enigma dell’universo femminile. La sacralità del fascino che è insieme sicula e fimmina. E le due cose, naturalmente, si compenetrano. Una sensualità sprigionata dal vigatese, quella lingua calda e seducente, prosperata all’interno del bilinguismo tutto italiano dialetto-lingua tradizionale. Una commistione tra siciliano, italiano e vocaboli inventati di sana pianta, affascinanti per i lettori di ogni latitudine: ognuno di noi ne ha lasciato traccia nel linguaggio comune. Per chi ha origini sicule, poi, penetrare nell’universo camilleriano significa innescare un fuoco ubriaco di arcaiche verità, di radici che divampano, crepitanti di terre conosciute. Tratti mai sopiti, voci che segnano un’appartenenza.

Camilleri ha prediletto l’animo umano, ne ha descritto il paesaggio. Nei suoi gialli, e soprattutto in Montalbano, dietro agli orrori si nasconde sempre una speranza per l’umanità. Opere mai ripetitive, in cui lo schema “problema-indagine-risoluzione” non prevale sul resto ma anzi accompagna l’universo parallelo di elementi collaterali, di contingenze, di occasionalità nell’agire umano, di dignità, di relazioni. Di lealtà.

Piacerebbe sapere di cosa è composta, da dove è venuta quella materia prosaica e narrativa fatta di maestria. Dal secolo scorso, da una lontananza arrestata all’incanto dei lettori e di coloro che ne hanno adorato la sregolatezza e l’infinita umanità dei suoi personaggi, entrati a far parte dell’immaginario collettivo, del gran teatro di cui siamo stati e continuiamo a essere ospiti assidui e privilegiati.

Voleva morire in scena e in fondo ci è riuscito. In un momento di grande energia creativa. Non abbiamo perso soltanto uno scrittore, ma uno straordinario intellettuale, uno di quei riferimenti culturali di cui la nostra società è sempre più priva, capace di percorrere instancabilmente preziosi sentieri di passione democratica, partecipazione, impegno civile. Di prendere parte. Il coraggio dell’addio, sofferto e partecipato, è compensato dall’immensa eredità. Ma come sottolineato da Peppino Mazzotta, il caro Fazio, siamo colpiti da un dolore che è più grande di quanto si riesca a concepire in un momento di stordimento incredulo. Un dolore che si protrarrà ancora a lungo.