Si parla spesso, nell’ambito degli Studi Mediologici e Sociali, di Televisione in riferimento alla vita quotidiana e al rapporto tra gli spettatori e quello che per anni è stato il mezzo di comunicazione per eccellenza. L’evoluzione della Televisione come Medium, nata e sviluppatasi a poco a poco a partire dal periodo del Secondo Dopoguerra, è stata testimone e per certi versi fautrice del cambiamento sociale avvenuto nel corso dei decenni.

Insieme ad Armando Vertorano, autore televisivo, abbiamo cercato di definire le peculiarità dell’intrattenimento televisivo dei primi anni Cinquanta, fino ad arrivare ai giorni nostri.

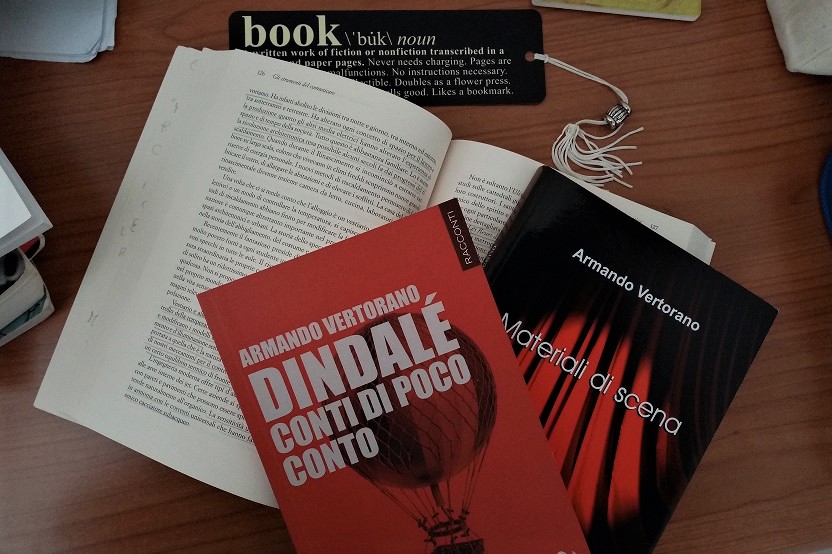

Armando Vertorano nasce nel 1980 a Nocera Inferiore. Dopo aver conseguito la Laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Salerno, si trasferisce dapprima a Torino, dove frequenta un Master in Scrittura e Editing di Prodotti Audiovisivi, poi a Roma. Nella Capitale, tra il 2006 e il 2007, inizia a lavorare come “domandiere” per noti quiz televisivi quali “Avanti un Altro” e “L’Eredità”. Dopo più di dieci anni svolge ancora, a tempo pieno, tale professione dedicandosi di tanto in tanto alla realizzazione di programmi televisivi e, nel tempo libero, alla scrittura di romanzi, racconti e sceneggiature. Tra questi lavori ricordiamo la raccolta di racconti Dindalé, edita nel 2014 e Materiali di Scena, tre piece teatrali pubblicate nel 2017 dopo aver vinto il concorso “Un bagaglio di idee – 2016”, nato da un’idea dell’associazione ExitTeatro.

Dalla Televisione al Teatro come Socialità. Armando Vertorano si racconta

Quando e come nasce la tua esperienza lavorativa in televisione?

Tutto comincia nel 2005, l’università mi aveva da un lato fatto capire cosa non volevo fare, ma ero ancora un po’ confuso, per cui mi presi un “sei mesi di sperimentazione” in cui cominciai a frequentare una serie sparsa di corsi e workshop, tra cinema, musica, recitazione, letteratura, e chi più ne ha più ne metta. Un giorno una mia cara amica mi gira il volantino di un master in scrittura ed editing di prodotti audiovisivi. Un programma interessante, pieno di cose. Non costava nemmeno uno sproposito, l’unica questione era che avrei dovuto trasferirmi a Torino. E lì ho cominciato a muovere i primi passi: alla fine del master scelsi di fare uno stage al Centro di Produzione Rai, nel programma per ragazzi “Screensaver”. La mia “prima volta” in tv è stata lì. Era un gran bel format, in ogni puntata venivano mostrati cortometraggi realizzati da classi di scuole medie e ginnasio. Peccato non lo facciano più quel programma!

Quali e quanti spettacoli televisivi ti hanno visto autore in prima persona e quale tipo di sensazione hai provato durante la tua prima esperienza in questo campo?

Dopo lo stage ero indeciso se continuare con la tv o riprovare col cinema. Ero un giovincello senza lavoro e bussavo a un sacco di porte con le fotocopie del curriculum. A tagliare la testa al toro fu però una telefonata da Roma: cercavano gente che scrivesse le domande per un nuovo quiz di Mediaset. Sono stato vari giorni senza dormire, mi rendevo conto di essere a un bivio. Ma alla fine un po’ per curiosità e un po’ per necessità ho accettato. E da allora è cambiato tutto. Mi sono trasferito a Roma e ho scoperto che fare quiz mi divertiva. Le prime volte faceva davvero un effetto stranissimo vedere un personaggio famoso leggere una cosa, pur se brevissima, scritta da me pochi giorni prima. Il primo quiz a cui ho lavorato si chiamava “Formula segreta”, andò su canale 5 ma ebbe poca fortuna. Poi sono arrivati gli altri quiz: “Azzardo”, poi “l’Eredità”, “Avanti un altro”, “Caduta Libera”… da alcuni anni a questa parte invece, grazie soprattutto al team degli autori di Paolo Bonolis, ho avuto la possibilità di lavorare su progetti grossi di prima serata, come “Music”, “Scherzi a parte”, i documentari “Firenze secondo me”, i galà di solidarietà “Ballata per Genova” e “Parata di stelle per il Bambino Gesù”… insomma, cose belle.

È possibile definire come e quanto sia cambiato nel corso del tempo l’intrattenimento televisivo in rapporto, chiaramente, alla tua evoluzione “sociale”?

È possibile comprendere l’evoluzione “sociale” di un genere televisivo longevo come il quiz, anche solo attraverso le domande che vengono poste ai concorrenti. Spesso è opinione comune che a scrivere domande per un quiz basti avere un’enciclopedia e prendere nozioni a caso. In realtà dietro c’è di più, c’è una linea editoriale che, pur in diverse varianti, deve tener conto dell’epoca in cui si vive e del vastissimo pubblico di riferimento. Si pensi a “Lascia o Raddoppia?”, il primo grande quiz nazional-popolare italiano. I concorrenti si presentavano come “esperti” di un determinato argomento, e rispondevano a domande estremamente specifiche. Domande che per i telespettatori non erano solo “irrispondibili”, ma talvolta persino incomprensibili. Eppure, nella società italiana ancora poco scolarizzata del dopoguerra, il programma ebbe un grande successo. Al centro non c’era il quesito, ma il “personaggio”. Il concorrente era un instant-hero per cui fare il tifo. Un pioniere andato a compiere un’impresa impensabile per una persona comune. Era un’Italia ancora scossa, in cui era forte il senso di coesione sociale. “Lascia o raddoppia?” era un programma fruito comunitariamente, più che individualmente. Lo si vedeva al bar, o ci si raggruppava in casa dei fortunati che avevano “la televisione”. Oggi invece viviamo in un tessuto sociale più individualistico, il livello di scolarizzazione medio è più alto, la tv è un mezzo che tende a “tirare dentro” più che a escludere, tutti quelli che la guardano vogliono, segretamente o meno, farla, vogliono sentirsi protagonisti. Il vasto pubblico del quiz, non si accontenta più di fare il tifo. Vuole giocare. Deve capire cosa viene chiesto e mettersi alla prova insieme al concorrente. Difatti provate a farci caso: anche quando la domanda è molto difficile, l’argomento scelto e il linguaggio utilizzato sono sempre alla portata di tutti. Dalla nonna al papà, al figlio che ha appena finito i compiti. Pensate a un gioco come “La ghigliottina”, riuscireste mai a seguirlo solo per fare il tifo, senza provare a risolverla voi stessi?

Insieme alla professione di autore televisivo riesci a coltivare altre passioni? Sono anch’esse legate al mondo della scrittura?

Be’ sì, la scrittura è sempre un po’ il mio rifugio. Forse le storie più che la scrittura in quanto tale. Sono un vorace lettore di storie da sempre, in ogni loro forma, per cui a furia di leggere diventa inevitabile cominciare a inventarsene qualcuna. Così quando posso mi dedico alla narrativa, alle canzoni, oltre ad avere una passione viscerale per il teatro.

Dalla Televisione al Teatro. A quale età ti sei avvicinato al mondo del Teatro e da cosa è nata questa grande passione?

Quella è stata una scoperta scioccante. Avevo vent’anni, vivevo in provincia e spesso mi annoiavo. Non avevo mai pensato a fare teatro, ma sulle reti locali passavano di continuo lo spot dei laboratori di Casa Babylon, un gruppo di teatro ancora attivo a Pagani. Mi dissi: “Boh, proviamo, vediamo che succede”. Fu un’epifania, mi si aprì un mondo, e feci anche passi da gigante nel combattere i miei blocchi e la mia timidezza. Non immaginavo di avere tante cose da dire, e di poterle dire in quel modo. Certo, non sono un attore, e con la recitazione poi ho smesso presto, ma la voglia di scrivere e mettere in scena storie non se n’è più andata.

Quiz televisivi e programmi di intrattenimento. Come ci si rapporta al mondo della Televisione e, soprattutto, quanto le performance televisive possono essere equiparate a quelle teatrali? Ritrovi la teatralità di scena durante gli spettacoli televisivi?

Tv e teatro hanno in comune il senso della liturgia, anche se si tratta di liturgie diverse. In tv è tutto “spettacolo” anche il pubblico presente. Ci sono le camere, che ti danno dei punti di vista precisi. Il teatro è più soffuso, meno esposto. Però l’istrionicità di molti conduttori ha una chiara matrice teatrale, penso a personaggi con cui ho lavorato come Bonolis, in grado di trasformare anche un errore o un problema tecnico in uno show improvvisato o come Flavio Insinna, che ha “adattato” alla conduzione televisiva le sue doti attoriali. Altra cosa in comune sono le superstizioni, tipo l’uso di alcuni colori, o quella di sbattere il copione tre volte per terra se ci scivola via di mano. Chiaro che il teatro è più antico e dunque ha avuto maggiori influenze su un’arte “giovane” come la tv. Ma anche la tv entra sempre più spesso nel teatro, e a volte lo fa in modalità davvero interessanti.

Parliamo di “Materiali di Scena”. Come è maturata la tua voglia di scrivere lavori teatrali e, soprattutto, quanti e quali hanno preso vita sul palcoscenico?

“Materiali di scena” raccoglie tre piccoli spettacoli, una sorta di dramma psicologico e due commedie apparentemente più leggere. La voglia di scrivere per il teatro è nata appunto dal fascino che questa forma espressiva ha sempre esercitato su di me. Una volta chiaro che non avevo le capacità e il carattere necessario a fare l’attore, mi sono dedicato ai testi, alla costruzione. Vedere prendere “fisicamente” forma un qualcosa che hai solo immaginato è ancora adesso un’emozione fortissima per me. Le prime ad andare in scena sono state le commedie scritte per una compagnia di giovani attori di Pistoia, tra le tante una delle mie preferite si chiama: “I sospetti che non ti aspetti”, una commedia gialla meta-meta-teatrale, in cui attori e personaggi, così come finzione e realtà, entrano in una buffissima collisione. L’ultimo lavoro andato in scena è stato invece qui a Roma: “Arlecchino servitore di due manager”, una versione riveduta e corretta del “Servitore di due padroni” di Goldoni in cui Arlecchino è un povero precario che si destreggia con due contratti per mettere insieme uno stipendio decente. La sfida, vinta grazie alla “Bottega dei Comici”, straordinaria compagnia romana specializzata in Commedia dell’Arte, è stata quella di mantenere le posture e i dialetti proprio appunto della Commedia dell’Arte tradizionale, vestendo però i personaggi in giacca e cravatta (o tailleur), proprio come in un normale ambiente di lavoro.

Si parla spesso di Sociologia del Teatro. Secondo la tua esperienza, cosa indica per te l’espressione coniata da Goffman “La vita quotidiana come rappresentazione”?

Ammazza che domandone, sarebbe da scriverci un saggio. Semplifico, rischiando di cadere nel banale. È ovvio che tutti indossiamo delle maschere, costruiamo dei personaggi per far sì che gli altri possano “classificarci” nella vita di tutti i giorni. Dobbiamo farlo e ci aspettiamo che anche gli altri lo facciano. Va bene. Però quando una relazione di amicizia diventa particolarmente intima, forse quelle maschere un po’ dovrebbero cadere, ci si dovrebbe aprire con le persone di cui ci si fida. E invece vedo sempre più spesso che si tende a restare abbarbicati al proprio personaggio. Questo non mi piace. C’è chi dice sia colpa dei social. Secondo me invece è il contrario, i social hanno successo proprio perché questa tendenza era già bella radicata, in questa società sempre più dominata dalla frustrazione. Dal “voler essere” che si trasforma in “fingere di essere”. Al punto che ci si comincia a convincere che quest’ultimo possa bastare.

La tua raccolta di racconti “Dindalé” presenta una serie di storie legate da un fil rouge, che vedono al centro di ognuna un diverso protagonista. Quanto c’è di te stesso in ognuno di essi?

Qualcuno – sarò onesto: non ricordo chi – diceva che quando si scrive, si scrive sempre di se stessi. Ed è vero, provate a scrivere di qualcosa che non conoscete affatto o che non siete andati a “vivere” in prima persona, un argomento su cui non vi siete documentati a sufficienza, di cui non avete raccolto testimonianze. Non funziona. Però all’opposto trovo spesso noioso l’autobiografismo spiattellato. Personalmente preferisco nascondermi tra i personaggi, mescolando elementi reali a elementi di finzione, in modo che gli uni sostengano gli altri, senza avere la presunzione che i fatti miei interessino a qualcuno o – all’opposto – di risultare credibile inventando di sana pianta sensazioni mai vissute.

Quali sono i tuoi progetti futuri e cosa consiglieresti ai giovani aspiranti scrittori?

Chi lavora da freelance può avere progetti per il futuro? Non so se è una cosa legale… Scherzi a parte, ci sono molti piccoli e grandi progetti su cui sto investendo e di cui per scaramanzia non dico nulla. Per il resto ci sono i sogni: io ne ho tantissimi, la speranza è che in questo indefinito magma onirico, almeno qualcosina si avveri!

Ai giovani aspiranti scrittori direi di ascoltare, incontrare persone, dialogarci, osservare quello che succede, anche una semplice via di paese può essere piena di storie. Non starsene rinchiusi in un proprio personaggio, non vestire la “posa” dello scrittore, ma seguire le proprie sensazioni, arricchirsi, leggere tantissimo autori di ogni tempo e provenienza, e – raccomandazione più importante di tutte – rimettersi sempre in discussione. Mai trattare quello che si scrive come oro colato, ma essere sempre pronti a demolire, smontare e ricostruire. Perché come diceva Hemingway: The first draft of anything is shit. Chi sa l’inglese, traduca!