“Zitta nun parlà, nun me rovinà st’attimo de malinconia“.

Occorre abbandonarsi fra le fauci di una malinconia che spesso presenta il conto, ammutolisce. Per ripercorrere il genio artistico di Franco Califano è necessario armarsi di ricordi spiccioli, quasi dimenticati. Gettoni da cavare via dalle tasche sdrucite dei jeans, da inserire nel juke-box dei sentimenti riassaporando spensieratezze. Gite fuori porta sospirate allo specchietto retrovisore dell’esistenza, serate allegre e amori. Sterminati, dannati amori.

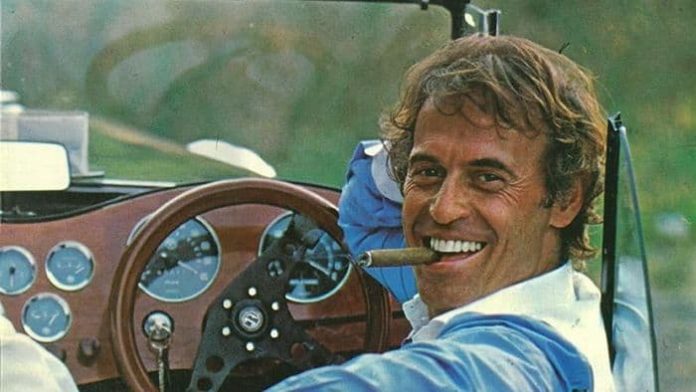

Il viaggio di Califano – poeta, autore, cantautore, produttore – inizia il 14 settembre del 1938 a Tripoli. L’Italia fondava i suoi rantoli sugli editti urlati al balcone, un imperialismo costruito sul sangue degli italiani, canottiere e zoccoli di legno, al più scarpe di cartone. Un periodo, il più fosco della storia, ci consegna il talento cristallino di un ragazzino nato letteralmente in volo (fra le poltroncine di un aereo) fra i cieli che sovrastano uno scatolone di sabbia, la Libia. Frutto di due rami, Salvatore e Jolanda, provenienti dall’unione di due cittadine – perfetta sintesi del verace campanilismo che si respira alle nostre latitudini – della provincia di Salerno, Pagani e Nocera. Il secondo conflitto mondiale inizia a setacciare vite e sofferenze, l’Africa settentrionale diventa teatro in cui si determinano le sorti della guerra, fra volpi del deserto e distese di tank rimasti a secco. La famiglia Califano torna in patria, prima Nocera poi Roma, nel mezzo gli stornelli di un’infanzia che non segue alcuna metrica: fughe, incomprensioni, intemperanze, la mal digerita sottomissione dei collegi. I collegi ecclesiastici appunto, il Sant’Andrea di Amalfi – affacciato sulle ampie terrazze che danno sul nostro Mediterraneo – in cui dà sfogo ad una vena poetica e ribelle che lo accompagnerà per il resto della sua esistenza. Immerso nel circostante Franco osserva, scrive e infrange ogni canone. L’obbedienza non fa parte del suo corredo genetico – per fortuna – e trascorre l’adolescenza violando imposizioni e coprifuochi. Vita notturna forgiata su nostalgie endemiche, sontuose. Vita notturna che lo porterà ad iscriversi ad un corso serale di ragioneria perché poco propenso ai risvegli e agli schemi.

Franco vive alla giornata, procede ramingo fra i sentieri delle emozioni, intanto produce le prime poesie. Il tutto si coniuga con i suoi esordi da autore prima ancora che cantautore. Si sa, un poeta altro non è che il riflesso scalcagnato dell’artista. Franco è un’anima pura e scapigliata, ha l’indole del figlio di “mignotta” e, per il momento, non in grado di garantirsi la “pagnotta“. L’illuminazione, pertanto, è dettata dalla fame, da un pragmatismo che busserà all’uscio innumerevoli volte. Califano inizia a scrivere canzoni – ben più remunerative – e sperimenta più generi: dalle ballate popolari agli standard musicali importati dal “nuovo mondo”, l’America. Trasgressione e disincanto fruttano l’amicizia degli artisti del tempo. Califano piace e – soprattutto – si piace. Il fascino rude e strafottente, unito alla voglia di catalizzare i guadagni desta effetti immediati. Si trasferisce da Roma a Milano per lanciarsi in un’esperienza che però ne svilisce – in un certo senso – l’essenza: i fotoromanzi. Sopraggiungono quegli anni ’60 che – esplosione culturale dovuta all’onda lunga del boom economico – segnano nuovi inizi. Franco racchiude in sé la sola forza di un talento genuino ed il carattere di chi “non le manda a dire”. Col suo carattere dinamico continua a collezionare amicizie influenti, i suoi testi girano per i salotti attirando legioni di interpreti. Nel 1965 arriva la prima collaborazione di successo, scrive a quattro mani con Laura Zanin “E la chiamano estate”. Canzone di un’eleganza disarmante, a tratti struggente, proiettata dalla calda malinconia di Bruno Martino nella seconda edizione del “Festival delle rose“. Trascorrono appena due anni ed arriva la seconda gemma – prodotta in coabitazione con Nicola Salerno e musicata da Umberto Bindi – “La musica è finita”. La dialettica dell’amore da una sera e via viene consegnata, nel 1967, alla platea dell’Ariston di Sanremo dalla sentita interpretazione di Ornella Vanoni.

La fama aumenta e con essa la voglia di mettersi in proprio rendendosi cantore delle proprie sensazioni. Califano firma il primo contratto discografico con la CGD e, nel 1972, pubblica il suo primo album. ll cui titolo è – senza mezze misure – un pugno nello stomaco: “‘N bastardo venuto dar Sud”. Produzione da cui emerge l’universo coltivato in segreto negli anni, la concreta autobiografia di un bastardo – letteralmente – venuto dal sud (che sia il deserto libico o le cittadine dell’agro-nocerino poco conta). Si tratta comunque del sud – punto cardinale a cui spesso si ispirerà nel corso della carriera – che germoglia nell’io introspettivo dell’uomo. Le difficoltà del poeta si imbattono in una realtà aspra, nuova, per certi versi elitaria. Il poeta-contadino si perde fra sentieri di luna che si specchiano nel Tevere e l’ombra millenaria “der Cuppolone“. Il desiderio – neanche troppo nascosto – è quello di farsi conoscere per imporsi al grande pubblico. Il Califfo si racconta naufragando fra ricordi e delusioni. “Zitta nun parlà” è una carezza, un invito a tornare nei giardini di un’intimità che sembra perduta. “Un contadino nun deve avè pretese” è il pezzo principale della raccolta, simboleggia la ricerca di una Chimera per le strade di una città deserta “che pare una cosa morta”. La maggior parte del successo, nel corso dei decenni, la riscuoterà “Semo gente de borgata”. Il componimento è l’inno della povera gente. Di chi arranca ma, nonostante tutto, si accontenta. Didascalia riuscita di esistenze condotte al limite della miseria, il pane è un traguardo da tagliare quotidianamente, la speranza una stella polare scintillante, gratuita ma – di fondo – irraggiungibile. “Beata te… Te dormi“, invece, racconta la fenomenologia di un matrimonio agli sgoccioli. Una coppia distesa a letto nel cuore della notte: l’uomo conta le preoccupazioni rigirandosi su sé stesso, la donna dorme beata – immune ai problemi di gestione familiare – curandosi esclusivamente di frivolezze.

“Nun ce voi ave’ pensieri, c’hai artro pe la testa,

tu te voi vestì bene

pe anna’ giranno co’ l’amiche sceme

e l’affitto, er telefono, er cane?

La rata dell’armadio a cento ante pe’li vestiti tua?

E la cambiale della millecento?

Nun ne parlamo proprio, va… va… va…”

La sregolatezza è un’attitudine coltivata a lungo dal Califfo. Nel 1972, trovato in possesso di stupefacenti, viene arrestato. Inizia così un calvario giudiziario che lo accompagnerà per oltre vent’anni. Il personaggio Califano, angelo dalla faccia sporca della musica italiana, pagherà i suoi eccessi a prezzo maggiorato e a testa alta. Tornando alla ricchissima antologia, siamo nel 1973 anno di produzione di un nuovo album: “L’evidenza dell’autunno”. Raccolta che evidenzia un ritorno a quella nostalgia che squarcia l’anima arricchendola. La metrica regala il ricordo di un’estate ormai avvizzita. Il pezzo apripista è “L’evidenza dell’autunno“, appunto:

“Quattro barche stanche che hanno preso sonno

sono l’evidenza dell’autunno.

Sembra tutta pioggia l’acqua dentro il porto,

cade il sole in un tramonto morto

Sulla pelle mia di pescatore

sento ancora il tuo profumo andare.

Strano odore la gente di città”.

Nello stesso arco di tempo prende vita la poesia delle poesie: “Minuetto“. Pietra miliare della musica italiana. Composizione che denota una sensibilità unica, Franco sveste i panni del gran conquistatore sintonizzandosi nei sospiri della donna sedotta e abbandonata. Il trasporto di Mia Martini intaglia un diamante che non conoscerà tramonto, un 45 giri che resterà in classifica per oltre 22 settimane.

“Rinnegare una passione no

ma non posso dirti sempre sì e sentirmi piccola così

tutte le volte che mi trovo qui di fronte a te.

Troppo cara la felicità per la mia ingenuità.

Continuo ad aspettarti nelle sere per elemosinare amore”.

Nello stesso anno il Califano autore vincerà il suo primo e unico Festival dei fiori. “Un grande amore e niente più” il titolo del brano che, interpretato da Peppino di Capri, trionfa conquistando la ventitreesima edizione di Sanremo. Nel 1975 viene pubblicato “Secondo me l’amore”, al suo interno si celano pezzi di assoluto spessore: “È la malinconia”, “Io me mbriaco”, “Notti d’agosto”, “Primo di settembre”. E poi il sunto di tutte le incomprensioni, atto pratico di una vita che concede meno di quanto raccoglie. Nasce così – riadattamento in chiave contemporanea del “Vesti la giubba” del Leoncavallo – “Poeta saltimbanco”.

“Poeta non insistere a cantare

canzoni piene di malinconia,

il pubblico si vuole divertire

e se ne frega della tua poesia.

Metti del borotalco sul tuo viso

e sulle labbra un poco di rossetto

diventa saltimbanco all’improvviso

per quelli che han pagato già il biglietto”.

La carriera di autore e quella di cantante, però, non procedono di pari passo, sarà così almeno fino al 1977: anno in cui esce “Tutto il resto è noia”. Lo scrigno, oltre a rappresentare una matura consapevolezza artistica, vende più di un milione di copie. Si tratta di un successo insperato. Il disco contiene, insieme al pezzo d’apertura “Tutto il resto è noia” (canzone che si legherà indissolubilmente al percorso di Califano), la dolcissima “Me ‘nnamoro de te”: ritratto dell’uomo sgangherato, immerso nell’apnea di un amore in cui la donna si rivela – trincerata nel timore di essere abbandonata – diffidente. L’album comprende anche testi altissimi come “Roma nuda” e “Bimba mia”. Compare però, fra gli appunti del Maestro, un’innovazione straordinaria. La cesura che, di colpo, esprime un modo nuovo di fare musica mettendo in scena dei riuscitissimi monologhi. Franco – con sommo divertimento – consegna alla platea stralci di vita vissuta, discussioni e tradimenti. “Pasquale l’infermiere” e “La vacanza di fine settimana” contribuiscono a delineare un netto cambio di passo: perfetto equilibrio fra disincanto e ironia.

“Lavoro cinque giorni a settimana,

me faccio ‘n culo come ‘na campana,

aspetto er venerdì pe’ riposare,

ma tu sei pronta già pe’ annà a sciare.

Rientro stanco peggio de ‘n facchino,

apro la porta e ‘nciampo in un casino!

Che so’ tutti ‘sti ‘mpicci nell’ingresso,

che stamo a cambià casa, ch’è successo?

Borse, valigie, pacchi, sci, scarponi!

Aoh, io me so’ rotto li cojoni!”

La stagione più prolifica del Califfo è il 1977. Viene pubblicato “Tac”, onomatopea dell’ingranaggio, prontuario di un amore vessato dall’abitudine. Una molla, uno scatto improvviso e così che l’abitudine si tramuta in assenza. Il brano interpretato al fianco di Ornella Vanoni – travolti dal fuoco di un amore da copertina – convoglia in sé l’immaginazione del pubblico italiano. Un riuscitissimo mix di pezzi struggenti come “L’ultima spiaggia”, “Io non piango” ed altri – al tempo stesso – composti al lume di quell’ironica malinconia che è ormai marchio di fabbrica: “Capodanno”, “Balla ba”, “Pier Carlino” e “Cesira” (racconto dell’uomo che modella – tramite costosissimi interventi di chirurgia estetica – la donna che ha sposato, prendendo sotto gamba la sua stessa salute).

“Stamme vicino strigneme la mano,

io moro, già me sento venì meno,

mo che sei la più bella donna ar monno,

mo che t’ho fatta nova sto morenno.

Cesira mia sto a pezzi dar dolore

e sento che me sta cedendo er core,

Cesi’ quanto sei diventata bella

una così non poi che fabricalla,

io l’ho voluta ‘sta ricostruzione,

parla de me damme soddisfazione.

Ognuno c’ha quarcosa de cui è fiero

tu sei senz’altro il mio capolavoro.

Cesi’ sto per mori’, sto a spicca’ er volo.

Che t’ho da di’ se rivedremo in cielo…

Addio Cesi’, come me rode er culo!…”

Siamo nel 1979, Califano si lancia in un settore ancora inesplorato diventando attore protagonista di un poliziesco all’italiana: “Gardenia, il giustiziere della mala”. Il genere riscuoterà successo e segnerà il passo cinematografico del bel paese negli ’80. Nello stesso anno dà alla luce l’album “Ti perdo”, fra i suo anfratti viene confermata l’attitudine al monologo: la leggendaria “Avventura con un travestito” (incontro – con sorpresa – di cui non è mai stata rivelata la matrice, reale o inventata), l’esilarante “La seconda” (il poeta si scontra con l’insaziabile ardore sessuale della compagna) e “Ti perdo”. “Nun me portà a casa” è la postilla malinconica e disarmante di un individuo stravolto dall’alcool. L’uomo si libera di ogni peso confidandosi all’amico di una vita. Il pensiero di farla finita – “Dovrei sparì co’ ‘n’atto de coraggio” – è forte ma il rintocco delle campane che annunciano il mattino, l’ascolto e la cognizione di essere amato prendono il sopravvento, sancendo il ritorno alla lucidità.

“Io la famiglia è mejo che la scordo

perchè so’ n’omo che nun vale ‘n sordo.

A’ li miei fiji posso solo di’

che a letto nun se deve fa’ pipì

ma poi pe’ er resto devo stamme zitto

te giuro che ce sto’ a diventa’ matto

perché so bene che la vita mia

serve a riempi’ du’ metri d’osteria.

Tu si che sei ‘n ber padre de famija, amico mio

te chiedo ancora scusa,

resta co’ me, nun me ce porta’ a casa.“

L’autostrada del ‘900 indica una nuova uscita: gli anni ’80. Califano continua il suo percorso poetico producendo il disco “… Tuo Califano”. Il brano autobiografico “Chi sono io” apre le danze, nel testo un compendio di disillusione che stringe lo stomaco in una morsa feroce:“Chi sono io? Un uomo che non da più spazio alle illusioni perché ora so che la felicità è appannaggio dei cretini.” A serrare le fila dell’album: “La porta aperta”. Dialogo – a una voce – fra un uomo ulcerato dall’abbandono e Fernando, amico che ha l’intento di confortarlo. La porta di casa resta aperta, nella sorda attesa che Maria ritorni. La domanda che appare ad ogni strofa è insistente, triste, retorica: “Ah Fernà, tu che dici, nun torna?”

“Ma tu perché me guardi senza dimme gnente?

A Ferna’, tu che dici, nun torna?

Io dico che torna, sennò nun lascerei la porta aperta.

Si m’ariva de notte Maria mia,

lei così dorce e piena d’attenzioni,

pe nun svejamme se ‘n’andrebbe via,

magari a dormi dentro li portoni…

Ma tu che stai a guarda’ da che sei entrato?

Ah, li tappeti, er muro rovinato…

Ma te ricordi quanno ha diluviato?

Li lampi, i toni e poi quell’acquazzone…

La porta è aperta e l’acqua ha approfittato

pe famme ‘sto casino ner salone,

che voi se viè Maria e me resta fori,

ce faccio la figura der cafone!“

Un anno “Mundial”, il 1982, consegna agli annali due raccolte: “La mia libertà” e “Buio e luna piena”. Il Califfo continua a vivere alla giornata, fra buio e luna piena suona e canta la sua libertà. Senza limiti, senza piegarsi ai confini dettati dalle apparenze, scivolando e rialzandosi in più battute. Califano traduce il suo andare in una raccolta che sintetizza un’esistenza carismatica: da “Boh” alla riproduzione – avvicinandosi alla canzone classica napoletana – di “Reginella”, fino al tripudio della gelosia che traspare da “Dì a quel tuo amico”. I brani più famosi sono quelli che conferiscono il titolo agli album: “La mia libertà” e “Buio e luna piena”.

“Ho una chitarra per amica e con voce malandata

canto e suono la mia libertà.

Se sono triste canto piano, se sono in forma suono forte,

così affronto la mia sorte.

Se non amo grido abbasso anche se non mi è concesso

dico sempre quello che mi va.

Se voglio un corpo e un po’ d’affetto:

faccio un giro, cerco un letto e una donna che ci sta.

Chi mi vuole prigioniero non lo sa che non c’è muro

che mi stacchi dalla libertà.

Libertà che ho nelle vene, libertà che mi appartiene.

Libertà che è libertà”.

“La mia vita, questa vita

e’ stata buio e luna piena

ogni tanto dei bastardi

ad abbaiarmi sulla schiena.

Un cortile, casa mia,

io con tanta frenesia

già volevo andare via

quante botte ho rimediato

ma non sono mai caduto,

se la vita mi offre il conto

io rispondo: già pagato”.

Il 1984 è alquanto ostico per Califano. Una stagione dal doppio volto: fra i suoi giorni prende piede il secondo film “Due strani papà” (girato insieme a Pippo Franco), in rapida successione il secondo arresto. I carabinieri irrompono nella sua villa di Primavalle, pesanti i capi di imputazione: porto abusivo d’armi e traffico di stupefacenti. In cella produce il suo disco più sofferto: “Impronte digitali”. All’interno brillano “Al mio bazar”, “Da solo”, “Ho giocato con il tempo” e “Impronte digitali”. Sul piatto l’umiliazione di una condanna dalla quale verrà poi assolto. La cicatrice dell’infamia subita, però, resta ben visibile sul volto del poeta. Metabolizzata l’onta, Califano torna in pista e lo fa con “… Ma cambierà”. L’antologia da cui traspare rediviva la speranza è composta da più perle quali: “Uomini di mare”, “Attimi”, “Per noi romantici”, il remake di “Dicitencello vuje” e – quella che è la chiusura del cerchio, la scanzonata continuazione de “La mia libertà” di qualche anno prima – “Non so vivere a metà”.

“Con le scarpe sulle spalle

a piedi nudi e senza stelle,

assaporo il gusto antico

della terra sulla nudità.

Questa sera finalmente

posso uscire e camminare,

posso ridere e cantare, se mi va.

Per amore o per dispetto

forse questo è il mio difetto

non so vivere a metà”.

Voce graffiante e carattere indomabile, nel mezzo i guai con la giustizia. Sembrano svanire gli anni ’80, il Califfo che si proietta nell’ultimo decennio del ‘900 è un uomo ormai maturo. Il preludio, senza dubbio, è paventato dal Sanremo ’88. “Io per le strade di quartiere” colleziona un misero 13esimo posto ma funge da spartiacque fra un prima e un dopo. Nel 1990 Califano partecipa nuovamente alla kermesse sanremese, stavolta in veste d’autore. Un’altra composizione, l’ennesima imbarcazione di meraviglia condotta in porto dall’immensa Mia Martini. Nel testo de “La nevicata del ’56” c’è l’intera cosmogonia dell’artista: la candida nostalgia che emerge dal dolce risveglio del dopoguerra, i ricordi della gioventù, la semplicità di un tempo vergine e lontano.

“Ti ricordi una volta

si sentiva soltanto il rumore del fiume, la sera.

Ti ricordi lo spazio

i chilometri interi

automobili poche allora.

Le canzoni alla radio,

le partite allo stadio

sulle spalle di mio padre.

La fontana cantava

e quell’aria era chiara.“

Franco ha ormai circumnavigato abbondantemente il mezzo secolo, di vita ne ha vissuta pure troppa, impelagato nel caos della propria esistenza si dedica con successo al suo secondo tempo. Sono anni di nuovi inizi e nuove corsie da percorrere. Nel ’93 Mina porta alla ribalta la traduzione – introdotta due decenni prima dal Califfo e interpretata dagli Homo Sapiens – di “Une belle histoire” di Michel Fugain. Si tratta di “Un’estate fa”, brano senza tempo che schizzerà in vetta alle classifiche per settimane (verrà riproposto dai Delta V, a distanza di 10 anni, diventando fortunato tormentone estivo nei 2000). Nel 1994 viene partorito “Ma io vivo”. La raccolta vede fra i suoi ranghi il pezzo “Napoli”, un vero e proprio omaggio alla città che sorge alle falde del Vesuvio, testo toccante che giungerà immeritatamente ultimo a Sanremo. La novità del disco è però rappresentata da “Razza bastarda”, pezzo attraverso cui il Califfo si cimenta con un genere molto in voga alla metà degli anni ’90: il Rap. L’autore rigurgita in rima tutta la rabbia covata, nel corso degli anni, per le innumerevoli ingiustizie masticate.

“Alle tavole rotonde sento solo stronzate

io che posso dire tanto perché non mi chiamate

l’argomento è a vostra scelta droga, sesso, giustizia

io vi posso regalare pure qualche primizia.

Io li odio con ragione, perché mi hanno sfondato

con la storia, quella mia, del cantautore drogato

e all’ora del bilancio quotidiano la sera

rimpiango dei momenti che ho vissuto in galera”.

Nuovi stili, nuove scoperte e nuove avventure accompagnano il Califfo verso il crinale della sua esistenza. Nel 1995 altre malinconie nutrono d’ossigeno i sentieri, nuove mareggiate di versi. I pezzi hanno ora una “mise” più giovanile e accattivante. Nel giro d’accordi di 4 anni l’uscita di due album determina la salita all’Olimpo della musica italiana: “Giovani uomini” fra le cui viscere “I libri di Hemingway” e una raccolta “Tu nell’intimità” attraverso cui fa i conti con la propria introspezione, riportando alla luce i pezzi più fortunati della sua intera produzione. Subentrano gli anni duemila, contornati da numerose apparizioni televisive: da “Music farm” a “Ciao Darwin”. La voglia di scherzare raccontandosi è quella di sempre ma le condizioni di salute cominciano a diventare precarie. Nel 2005 esce “Non escludo il ritorno”, cofanetto che raccoglie, oltre i componimenti storici, due inediti in grado di conferire in chi ascolta un indeterminato quantitativo di brividi: “Un tempo piccolo” e “Non escludo il ritorno”. La prima, “prestata” ai Tiromancino (la pubblicheranno in seno alla raccolta 95-05), verrà da più parti incensata come “opera maxima” del Maestro.

“Diventai grande in un tempo piccolo,

mi buttai dal letto per sentirmi libero.

Vestendomi in fretta per non fare caso

a tutto quello che avrei lasciato

scesi per la strada e mi mischiai al traffico.

Rotolai in salita come fossi magico

toccando terra rimanendo in bilico.

Diventai un albero per oscillare

spostai lo sguardo per mirare altrove

cercando un modo per dimenticare”.

Infine il brano che rappresenta l’eredità artistica del Califfo: “Non escludo il ritorno”. La chiusura ideale di una carriera lunghissima, vissuta sul filo del rasoio: fra eccessi e malinconie. Un viaggio a ritroso negli anni della giovinezza, crogiolandosi al calore di spiagge assolate, amori appassiti, attendendo un ritorno che non si concretizzerà. Il titolo verrà traslitterato all’eterno e campeggia, ora epitaffio, sulla lapide che custodisce il sonno di Franco Califano. Il 30 marzo 2013 rappresenta l’ultima pagina del calendario terreno per il poeta, autore, cantante, cantautore, attore, produttore, uomo. In un ventilato giorno di inizio primavera il Califfo salpa verso i moli dell’infinito. “Mi sentirò vecchio solo cinque minuti prima di morire”, esala così l’ultimo fiato il talento – affascinante e libertino – più sottovalutato dell’intero panorama musicale italiano.

“Ora sento che quel sentimento nel tempo non si è spento,

nel cuore mio è diventato più profondo.

questo è il motivo per cui ti ho chiamato.

È l’istinto…

Per dirti non sono stanco, è stato un errore pensarlo,

ma ora lo ammetto, anche se sono lontano

non escludo il ritorno,

non escludo il ritorno…“